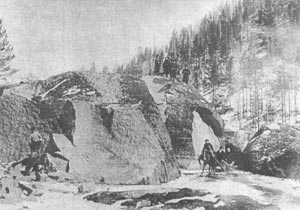

1900 г. Взорваны скалы в Моховом

|

|

В Моховом ущелье были

взорваны сиенитовые гроты, спускавшиеся

от «Позвонка» к ключу, и легендарные,

редчайшей красоты скалы, носившие

название «Кизям», воспетые писателем-красноярцем

В. Анучиным в легенде «Такмак». За сорок

лет до этого ими любовались геолог П.

Чихачев, затем путешественник Г. Потанин,

собравший в 60-х годах прошлого столетия

богатые материалы о «красноярском

воеводстве». В 1890 году под своды «Кизям»

была проведена экскурсия

преподавательского состава и учащихся

первой в Енисейской губернии «Воскресной

женской школы». В 1894 году были сделаны

фотографические снимки, дающие

представление об этом живописном уголке. И

вот в угоду наживе эти скалы были

разрушены до основания.

Небольшой утес «Оленок», поразительно

напоминавший животное с поднятой головой,

словно принюхивавшееся к доносящимся из

лога запахам, тоже подвергся уничтожению.

От него осталась только глыба в 150 — 200 тонн

весом. Было взорвано несколько огромных

камней и у северного подножия «Второго

Столба».

Трудно сказать, сколько времени

продолжалось бы варварское разрушение

утесов, имеющих большую эстетическую и

геологическую ценность, если бы не

энергичные протесты населения

Красноярска. К губернатору обращались не

только отдельные лица, но и организации («Общество

попечения о начальном образовании», «Красноярская

лига образования», Правление учительского

дома просвещения и другие). Благодаря их

настояниям разрушение было остановлено,

но еще в течение трех последующих лет к

берегу Енисея возили гранитные плиты, а

через некоторое время началась массовая

рубка лесного массива, составляющего

красоту и большую ценность «Столбов».

Источник: И.Беляк.

Край причудливых скал. «Столбизм» в период

с 1910 по 1920 год |

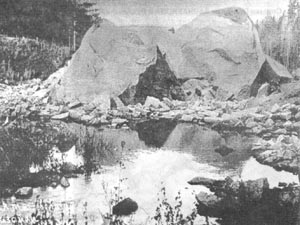

Под названием "Кызямы" у

красноярцев и базайцев известна была группа камней в долине живописной речки

Моховой, всего в одном километре от ее слияния с речкой Базаихой. Камни лежали в

самом ложе речки. Теперь их уже нет, они взорваны. Их части, обтесанные под

определенную нужную в строительстве форму, вывезли из Моховского ущелья, а на их

месте остался лишь мелкий щебень, да и тот постепенно исчезает, выносимый водами

речки.

Под названием "Кызямы" у

красноярцев и базайцев известна была группа камней в долине живописной речки

Моховой, всего в одном километре от ее слияния с речкой Базаихой. Камни лежали в

самом ложе речки. Теперь их уже нет, они взорваны. Их части, обтесанные под

определенную нужную в строительстве форму, вывезли из Моховского ущелья, а на их

месте остался лишь мелкий щебень, да и тот постепенно исчезает, выносимый водами

речки.

<...>

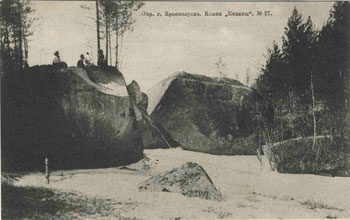

Подрядчиком по поставке камня с

Моховой оказался Сазонт Васильевич Телегин, приехавший к этому времени из

Енисейска. Мы не имеем точных дат начала и конца работ на "Кызямах", о

количестве вывезенного камня, об условиях труда. Знаем кое-что от старожилов и

судим о разработках камня, просматривая старые фотографии и изданные по ним

открытки различных издательств, начиная с 1902 года более или менее регулярно

продаваемых в Красноярске и по станциям железных дорог на восток и на запад от

города. Сначала на открытках печатались в названии «Кызямы», позднее «Кизямы», а

еще позднее это уже мало понятное название просто выпало и заменилось названием

«каменоломня». Название утрачивалось вместе с уходящими в вечность людьми и

разрушением камней.

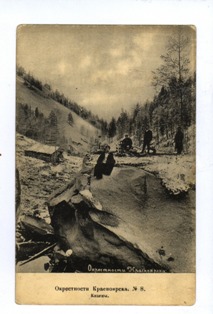

На одной из открыток (Изд. книж.,

магаз. М.И.Григоровской в Красноярске) наверху одного из Кызямских камней у

тагана будущего костра сидит сам подрядчик Телегин, бородатый, полный человек в

теплом пальто и картузе с кокардой, которая говорит о его в то же время и

государственной должности как подрядчика. Рядом объемистая плетеная корзинка со

снедью. Ближе к фотоаппарату какой-то чиновник с большой кокардой на фуражке, с

накинутой на плечи кавказской буркой, видимо инженер. Справа от подрядчика стоит

в пиджаке и без головного убора каменотес (итальянец?). Правее его - крестьянин

в однорядке и шапке, он с топором в руке и, видимо, собрался нарубить для костра

дров. У подножья камня фигура человека с усами в полушубке и белой папахе. Это,

несомненно, какая-то административная единица на месте. Странным может

показаться присутствие итальянца в условиях такого уголка, каким была речка

Моховая в то время. Таежное захолустье. Однако ларчик открывался просто.

Несмотря на большое разнообразие горных пород в окрестностях Красноярска они в

то же время не были эксплуатируемы красноярцами; их только начинали осваивать

как массу, а придавать камню ту или иную нужную форму вовсе не умели. Выручали

заезжие итальянцы, хорошо зарабатывавшие на огранке и шлифовке камня. Их

постоянно можно было видеть вблизи домика на горе против кладбища, где они

отбивали для надгробий плиты из известняка, песчаника, а позже из гранита,

сиенита и мрамора. Позднее один из них Джузеппе Редельфи, звавшийся по-русски

почему-то Иосифом Антоновичем, имел свою мастерскую надгробий и железных решеток

в городе. Он же участвовал в поставке камня и для железной дороги. К ним-то и

обратились строители железной дороги. По существу это были учителя, а уже после

них появились свои каменотесы: Мухины, Шахматовы, Воротниковы и др. Да и

добывавшийся до этого камень торгашинский бутовый песчаник чуть ли не целиком

шел на выкладку фундаментов домов, а известняк (дикарь) слабо расколотый шел на

обжиг для извести. Вот почему и здесь на Моховой появился итальянец.

На одной из открыток (Изд. книж.,

магаз. М.И.Григоровской в Красноярске) наверху одного из Кызямских камней у

тагана будущего костра сидит сам подрядчик Телегин, бородатый, полный человек в

теплом пальто и картузе с кокардой, которая говорит о его в то же время и

государственной должности как подрядчика. Рядом объемистая плетеная корзинка со

снедью. Ближе к фотоаппарату какой-то чиновник с большой кокардой на фуражке, с

накинутой на плечи кавказской буркой, видимо инженер. Справа от подрядчика стоит

в пиджаке и без головного убора каменотес (итальянец?). Правее его - крестьянин

в однорядке и шапке, он с топором в руке и, видимо, собрался нарубить для костра

дров. У подножья камня фигура человека с усами в полушубке и белой папахе. Это,

несомненно, какая-то административная единица на месте. Странным может

показаться присутствие итальянца в условиях такого уголка, каким была речка

Моховая в то время. Таежное захолустье. Однако ларчик открывался просто.

Несмотря на большое разнообразие горных пород в окрестностях Красноярска они в

то же время не были эксплуатируемы красноярцами; их только начинали осваивать

как массу, а придавать камню ту или иную нужную форму вовсе не умели. Выручали

заезжие итальянцы, хорошо зарабатывавшие на огранке и шлифовке камня. Их

постоянно можно было видеть вблизи домика на горе против кладбища, где они

отбивали для надгробий плиты из известняка, песчаника, а позже из гранита,

сиенита и мрамора. Позднее один из них Джузеппе Редельфи, звавшийся по-русски

почему-то Иосифом Антоновичем, имел свою мастерскую надгробий и железных решеток

в городе. Он же участвовал в поставке камня и для железной дороги. К ним-то и

обратились строители железной дороги. По существу это были учителя, а уже после

них появились свои каменотесы: Мухины, Шахматовы, Воротниковы и др. Да и

добывавшийся до этого камень торгашинский бутовый песчаник чуть ли не целиком

шел на выкладку фундаментов домов, а известняк (дикарь) слабо расколотый шел на

обжиг для извести. Вот почему и здесь на Моховой появился итальянец.

<...>

Позднее все большие камни были

взорваны и вывезены, а осколки и куски были сложены в штабеля, которые долго еще

лежали там и сям в долине Моховой на месте бывших "Кызям". Они постепенно

распадались из этих штабелей, но никто их долго не подбирал. Наконец в одну из

зим их вывезли и на месте бывших "Кызям" осталось пустое место, как всегда после

всяких вмешательств человека в природу, заросшее всякой сорной растительностью.

Впоследствии с заготовками

камня по Моховой перешли к подножью Такмака. Рвали, камни, отдельно лежащие на

такмаковском склоне. Так однажды Мухин и Рудковский, заложив полпуда пороха,

взорвали один камень с юго-восточной стороны Такмака у его подножья. Рвали камни

и в других местах. Если подниматься Семеновым ложком с севера от Базаихи в седло

между большим и малым Такмаками, то у вершины лежит раздвоенный камень. Это тоже

результат какой-то старой попытки взрыва.

Впоследствии с заготовками

камня по Моховой перешли к подножью Такмака. Рвали, камни, отдельно лежащие на

такмаковском склоне. Так однажды Мухин и Рудковский, заложив полпуда пороха,

взорвали один камень с юго-восточной стороны Такмака у его подножья. Рвали камни

и в других местах. Если подниматься Семеновым ложком с севера от Базаихи в седло

между большим и малым Такмаками, то у вершины лежит раздвоенный камень. Это тоже

результат какой-то старой попытки взрыва.

Если сопоставить освоение

столбов с освоением «Кызям», то мы вправе задать и такой вопрос: кто первый

открыл "Кызямы" для нашего местного туризма? Но ответа, видимо, не будет.

Скупая история не дает нам его имени.

Просматривая фотодокументацию

по изданным и неиздаваемым снимкам "Кызям", расположив их в хронологическом

порядке их состояния (но не по годам издательства), мы как бы присутствуем на их

постепенном исчезновении, длившемся с перерывами шестьдесят лет.

К сожалению, в то время, видимо, некому было вступиться за красивые камни, и

они исчезли с лица земли.

После долгого перерыва, в 1957 году в этих же местах по Моховой вновь

начались разработки камня для вновь строящегося моста через Енисей. Строители

нового моста решили использовать окружение города в качестве базы каменного

сырья и их взоры, прежде всего, устремились в долину речки Моховой.

После долгих перипетий с начальством государственного заповедника "Столбы", в

ведение которого входит эта речка и дойдя в ходатайствах обеих сторон до

центральных санкций, дело повернулось в пользу строителей. Им было разрешено

использовать недра в основании подошвы Ермаковского хребта, где когда-то уже

были каменные карьеры.

И вот при помощи современной техники от врубовой машины до пневматики идет

заготовка камня, которая будет продолжаться не один год.

Источник: А.Яворский. Кызямы

Все материалы по теме: Все материалы по теме:

| |